| 人眼安全激光雷达的新篇章:红外无重金属量子点传感器 | |

| 日期:2025-09-12 人气:493 | |

在自动驾驶、环境感知和精密测绘等领域,激光雷达(LIDAR)技术正变得越来越重要。然而,传统激光雷达系统面临成本高昂、材料有毒以及对肉眼可能存在风险等挑战。近日,ICFO的研究团队在这一领域取得了突破性进展,他们利用一种无毒、环保的红外量子点材料,开发出了高性能的短波红外(SWIR)传感器,为构建下一代灵敏、快速且“人眼安全”的激光雷达系统铺平了道路。

为何选择短波红外(SWIR)?短波红外(通常指波长在1-2微米之间的光,特别是1500纳米左右)拥有独特的优势:

尽管前景广阔,但传统的SWIR光电探测器通常基于铟镓砷(InGaAs)等材料,这些材料制备工艺复杂、成本极高,长期以来主要局限于科研和军事用途,难以普及到消费和汽车市场。  量子点:颠覆性的解决方案胶体量子点(CQDs)作为一种溶液处理的半导体纳米晶体,带来了转机。它们可以通过低成本的方式(如旋涂、喷墨打印)制成薄膜,非常适合大规模生产。然而,此前高性能的SWIR量子点大多含有铅(Pb)或汞(Hg)等有毒重金属,其应用受到环保法规(如欧盟RoHS指令)的限制。 ICFO团队将目光投向了碲化银(Ag₂Te)——一种由无毒元素组成的材料。虽然基于Ag₂Te的量子点此前已被开发,但其器件性能一直面临三大核心挑战:

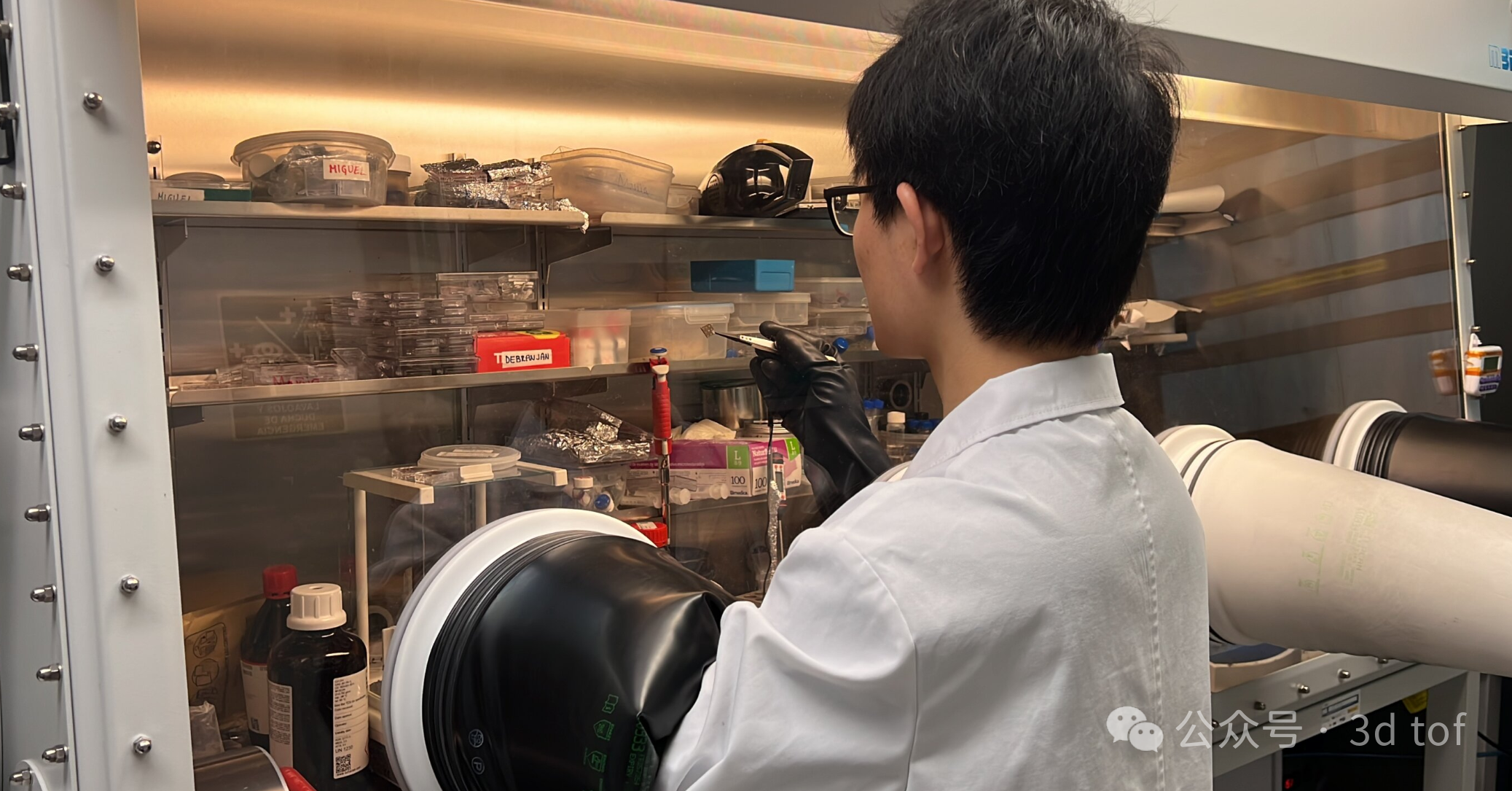

ICFO的突破:性能飞跃在Gerasimos Konstantatos教授的带领下,ICFO团队通过创新的材料合成和器件后处理工艺,成功攻克了这些难题。他们开发的新方法将Ag₂Te量子点薄膜的缺陷降至极低水平,并特别采用硝酸银后处理策略,显著优化了器件性能。 其成果令人瞩目,较之前记录实现了大幅提升:

从实验室到概念验证:首个无重金属量子点激光雷达基于这项突破,研究团队构建了首个基于RoHS合规(无重金属)胶体量子点的概念验证型SWIR激光雷达系统。实验演示表明,该系统成功实现了超过10米距离的精确测量,并达到了分米级的分辨率。这证明了Ag₂Te量子点光电探测器在实际应用中的巨大潜力。 迈向未来的消费级应用这项发表在《先进材料》上的研究,标志着环保型SWIR光电探测器发展中的一个重要里程碑。它不仅提供了一种高性能、低成本、无毒的SWIR传感解决方案,更首次将其与激光雷达这一关键应用紧密结合。 未来,研究将继续致力于提升器件在真实环境下的稳定性、响应速度和量子效率。随着这些技术的不断成熟,我们有望很快看到由无毒量子点驱动的SWIR传感器和激光雷达走出实验室,广泛应用于自动驾驶汽车、消费电子产品、工业监控和环境传感中,为我们创造一个更安全、更智能的未来。 |

|

| 上一页: 碳化硅基氮化镓器件在射频领域的应用前景 | |

| 下一页: 高通公布Q3财报:营收突破百亿美元,汽车和物联网业务成亮点 | 返回>> |